一個少年,曾被告知個子太小,無緣球場,卻一躍飛上2.7米的高空,從此仿佛從未墜落。

2009年5月27日,羅馬的那個瞬間,被鐫刻進歐冠決賽的歷史。年僅21歲的萊昂內爾·梅西(Lionel Messi)躍過高大的防守球員與世人的期待,將球頂入曼聯球門。他在騰空的那一刻,球鞋掙脫而出,仿佛身體也隨之掙脫了所有曾經束縛他的質疑與限制。這一記頭球,為巴塞羅那鎖定了三冠王的榮耀,也宣告了梅西作為“活著的傳奇”的登場。

這則關于突破極限、記憶凌空定格的故事,正是《活著的記憶:梅西 · 人生之球》(Living Memory: Messi – A Goal in Life)的核心所在。作品由先鋒媒體藝術家雷菲克·安納多爾(Refik Anadol)攜手里奧·梅西共同創作,由策展人西梅娜·卡米諾斯(Ximena Caminos)傾力策劃。今年七月,該作品正以沉浸式展覽形式亮相紐約佳士得,并同步展開線上拍賣。拍賣所得將捐助梅西關心的慈善項目,包括邁阿密國際足球俱樂部基金會與聯合國兒童基金會(UNICEF)之間的全球合作。

2009年歐冠決賽中的萊昂內爾·梅西 ? FC Barcelona

2009年歐冠決賽中的萊昂內爾·梅西 ? FC Barcelona在本期“全球領導力對話”中,我采訪了這件作品的創作者雷菲克與策展人西梅娜,試圖探尋一件拒絕被簡單歸類的藝術作品的靈魂。它既是慈善項目,也是一場藝術實驗,更是將被競拍的藏品。它的力量,正來自那些它蓄意不予調和的張力:

在“名人合作”的光環之下,什么才算真正的藝術?

它是在“至高贈予”的名義下,追求“最高出價”嗎?

I.策展人“不”

當策展人及文化營造者西梅娜·卡米諾斯受邀協助策劃,將里奧·梅西最鐘愛的進球作為一項慈善拍品時,她優雅地婉拒了。

“這不算藝術。”她說。這不是挑剔的姿態,而是她的堅持。

在這個連靈魂都能被切片售賣的時代,無論是出于諷刺還是挑釁,西梅娜希望這個項目能走得更遠。不是姿態,也不是隱喻。她要的是一件真正的藝術作品:有藝術價值,有情感重量,有技術深度,有社會共鳴,更重要的是,世界真正需要它。

“我一直致力于把藝術帶給人們,這是我的專長,” 她說,“我不想再把世界不需要的東西帶進這個世界了。 我們正站在一個臨界點上,一個格外脆弱的時刻。” 從布宜諾斯艾利斯到邁阿密,西梅娜曾將城市街道、海岸線,甚至海底礁石,變為鮮活的藝術現場。她始終相信,藝術不應止于喚起意識,而應真正承擔起改變世界的責任。

她希望這件作品也能承擔起這樣的責任。

“有些藝術也許不會被寫入藝術史,因為它創造了全新的形式。但它是真誠的,”她解釋道,“它源自真實,源自一種表達的內在需求。當藝術出于這樣的真實與需求而誕生,它擁有自身的力量。哲學家瓦爾特·本雅明(Walter Benjamin)稱之為’靈光’(Aura)——藝術的靈光。那一刻,藝術的力量便自成其道。它之所以成為藝術,正是因為它承載了那份真實。當然,它也必然由極高的造詣完成。”

她對最初的策劃提案直言不諱:“我告訴他們,我覺得這個想法很美好,但它更像是足球紀念品,而不是藝術。”他們問西梅娜,那怎樣才能成為藝術? “我的回答是,必須由一位真正重要、極具才華的藝術家,對這個進球進行重新詮釋。”

于是,她找到了雷菲克·安納多爾。

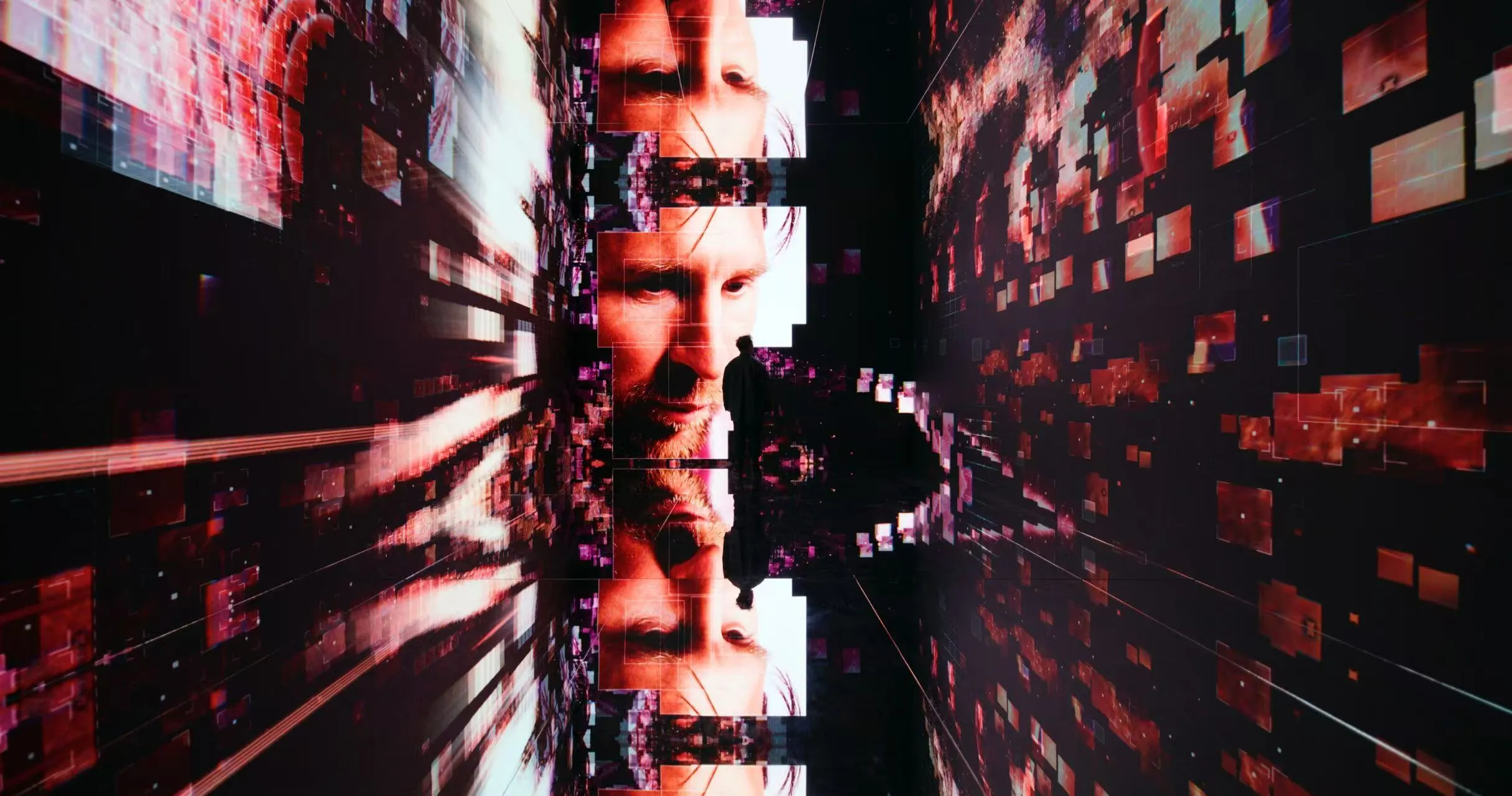

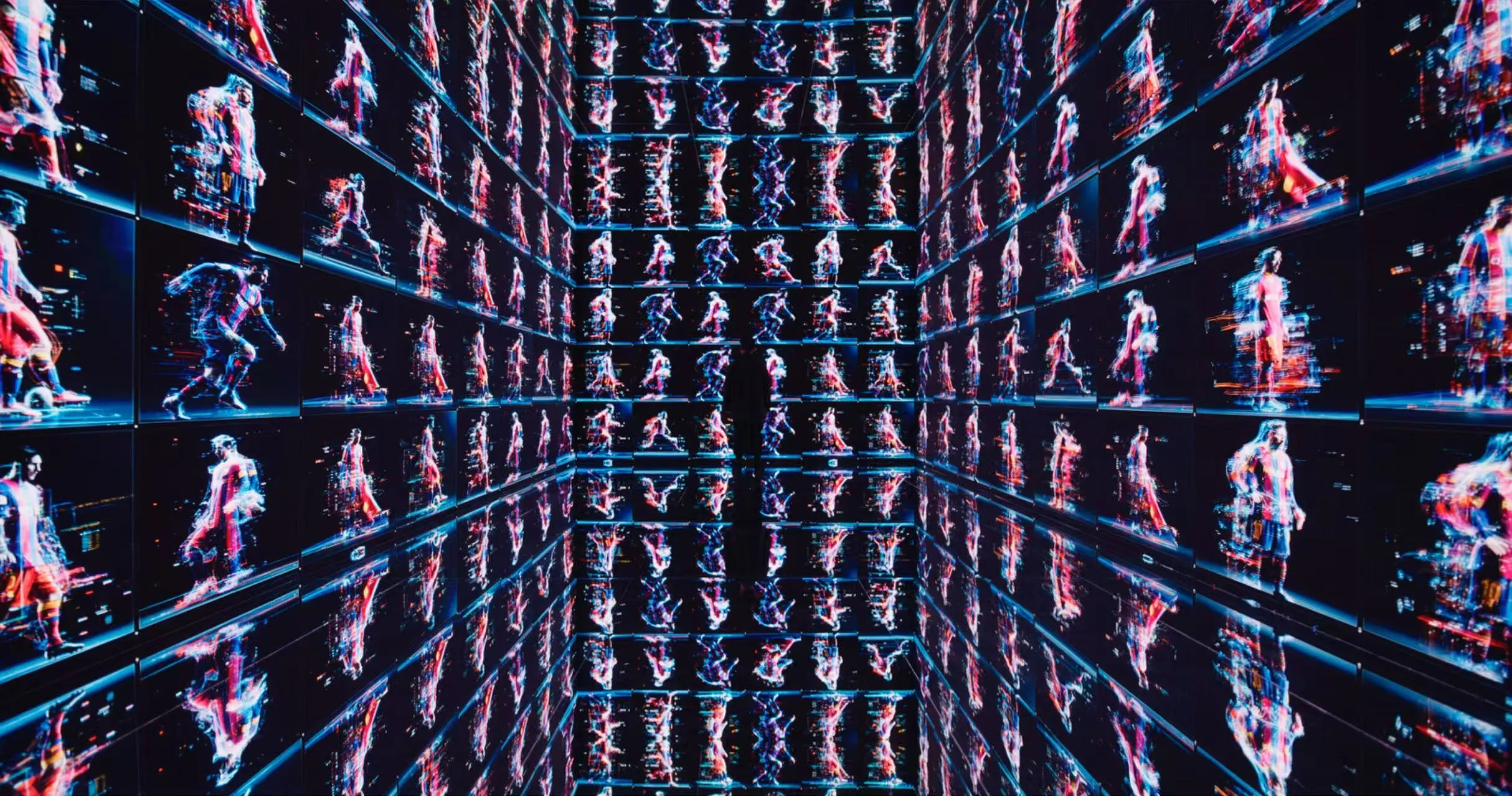

《活著的記憶:梅西 · 人生之球》(2025)雷菲克·安納多爾與里奧·梅西合作創作 ? Refik Anadol Studio

《活著的記憶:梅西 · 人生之球》(2025)雷菲克·安納多爾與里奧·梅西合作創作 ? Refik Anadol Studio“我們開啟了一段非常有趣的過程,去探索如何將里奧的進球轉化為一件杰作,”她回憶道,“一種自成一派的藝術形式。”最終呈現的既非回顧,也非重播,而是一幅內在風景。個人記憶化作集體經驗,個體情感以原初的濃度與真誠得以分享。

II. 喚活的記憶

雷菲克·安納多爾長期與人工智能合作,將無形轉化為藝術:將氣候系統轉譯為動態畫面,將腦電波化作筆觸,將夢境構筑成建筑。但這一次,與以往不同。

“這是我第一次與一位活傳奇的記憶共創,”他說,“梅西提供的不只是比賽影像或數據統計,而是他真實的生理數據,他的呼吸、聲音、視覺、心跳和感受。”這一次,雷菲克面對的不是檔案館中的資料,而是一段具象、鮮活、親身攜帶的記憶——梅西最珍視的那一刻,他飛翔的感覺。

雷菲克的創作始終扎根于他所稱的“倫理數據”理念。“我們的創作建立在堅實的倫理基礎之上,”他解釋說,“而這一次,梅西,這位體育史上的活傳奇,將他人生最珍貴的瞬間,以藝術的形式贈予世界。我認為,這本身就極富詩意。這不僅是送給我們的禮物,更是獻給整個世界的。”

里奧·梅西與雷菲克·安納多爾 ? Inter Miami CF Foundation

里奧·梅西與雷菲克·安納多爾 ? Inter Miami CF Foundation“對我而言,問題在于:怎樣才能讓它成為藝術?怎樣才能超越那段唯美的進球影像?”他說,“我相信我的角色,是將這段記憶、所有的采訪、感受與情緒,轉化為一件動人的感官雕塑。”

他的工作室基于梅西的多感官數據,開發定制了十六種人工智能算法,從內而外捕捉這記進球的張力、速度,以及撞擊前的寂靜。最終呈現的不是重播,而是一個世界:一個長達八分鐘、16K超高分辨率的沉浸式數字場域,一座活的、呼吸的數據雕塑,一座獻給情感的神殿。

《活著的記憶:梅西 · 人生之球》(2025) ? Refik Anadol Studio

《活著的記憶:梅西 · 人生之球》(2025) ? Refik Anadol Studio“對我來說,AI 就是一支能思考的畫筆。”雷菲克說,“它不僅僅是工具,它是一種力量。你若引導它向善,它便能創造善;你若將它與創造力相融合,它就成為創作的力量。但歸根結底,它映照的是我們自身。AI是人類的鏡子。”

這面鏡子強大,卻從不中立,因而更需謹慎對待。“AI可以創造美,也可以制造偏見,”他說,“它既能回響貪婪,也能拓展人性。”正是這種清醒的意識,構筑了這件作品的倫理基底。它并不回避科技的復雜性,而是主張有意識地參與塑造這股力量。

那么,被構造出來的記憶,還是記憶嗎?

盡管雷菲克的作品始終指向未來,他對“記憶的物質性”的執著,卻源于一個極其私人的動因:失去至親的痛。他叔叔因阿爾茨海默癥而逐漸失憶,這讓他開始思索如何留住那些正在流逝的東西。“他對我太特別了,”雷菲克說,“我設法保存下他的一些記憶,一些情感。對我來說,這極為珍貴。”

那份哀傷點燃了他最初對生理感知與情緒數據的探索。“2016年,那是我在加州大學洛杉磯分校經歷的最沉重的一年。我與神經科學家密切合作,深入研究腦電圖、腦信號和生理感應技術。”

“在梅西的項目中,我們開啟了一個全新的想象維度,”他說,“我們是第一個以此為媒介進行藝術創作的工作室。我始終相信,這才剛剛開始。我相信這種藝術形式將持續拓展,也將啟發更多可能。”

對他而言,這不是一次形式實驗,而是一種愛的行為——為了留住我們共同的人類脈動。

III. 最高出價,至高贈予

盡管《活著的記憶:梅西·人生之球》已漸漸喚起公眾共鳴,且拍賣所得將全數捐助其初衷所指的慈善項目,它終究仍是一件專屬獻拍的藝術作品,最終只屬于最高出價者。

這并非注腳,而是作品的骨架。它絲毫不掩飾自身的語境:名人光環、市場估值、視覺奇觀與商品屬性,正是構成這件作品的現實土壤。在一個由消費邏輯塑造的框架中,是否還可能有某種超越,自內而生?

《活著的記憶:梅西 · 人生之球》(2025) ? Refik Anadol Studio

《活著的記憶:梅西 · 人生之球》(2025) ? Refik Anadol Studio“有時人們只看見我們作品中那些閃亮的像素,”雷菲克說,“但作品的意義遠不止于此。它關乎溝通,關乎理解。真正觸動數百萬人心弦的,不是科技的炫目,而是其中的人性光芒:我們所堅守的價值、信念、故事的力量,以及作品深深扎根的現實語境。這些,才賦予作品以意義、使命感與影響力。”

我們究竟選擇保留什么?

當記憶被轉化為體驗,我們在冒著怎樣的風險?

如果我們愿意進入他人的一瞬,將那份記憶當作自己的去感受,我們又將發現什么?

羅馬一躍,依舊是傳奇:一個以腳技聞名的球員完成了罕見的頭球;一次關于本能、時機與膽識的結合;一個讓梅西騰空于現實,也高懸于足球史的進球。

但在這一歷史瞬間背后,藏著更具普世意義的東西。梅西從阿根廷走向世界之巔的旅程,并不僅是天賦的勝利,更是關于掙扎、冒險、堅韌與優雅的故事。1987年,他出生于羅薩里奧。十歲時被診斷出成長激素缺乏,家境無力承擔治療,阿根廷的俱樂部也紛紛婉拒。直到巴塞羅那破格簽下他——那份著名的簽約合同,寫在一張餐巾紙上。當時他年僅13歲,隨家人遠赴西班牙。他個子小,話少,害羞。但一旦踏上球場,便勢不可擋。

畢竟,那一進球從來不僅僅是得分,更是命運的轉折,是一次破釜沉舟的躍進,是一個超越的瞬間。而如今,它又被賦予了新的意義。在這場慈善拍賣進行之際,當我們靜候最高出價的同時,是否更應珍惜梅西給我們的至高贈予?

這是一份記憶與希望的交托,飽含著他最真摯的袒露。它獻給我們每一個人,讓我們想起自己也曾奮力一躍,飛得比任何人想象的還要高。

會員讀者及其朋友可以掃描下方二維碼添加音頻助理“i聽粉”/“小麥”(也可搜索微信名audio_FTChinese)為好友,加入“i聽粉”音頻讀者討論群,群內環境由群友共同維護,請遵守群規和法律法規,FT中文網不承擔任何相關責任。

掃碼入群

掃碼入群