如果時間能夠倒轉回到1978年,不會有任何一個人會相信在40年后,北京五環外的一套10年長租房的租金可以是180萬元。那個時候固定電話還沒有普及、沒有網絡、吃肉奢侈、居住還是公用衛生間,1980年代人們對收入的頂級追求是能成為“萬元戶”。可以說,推動改革開放的那代人是真正的民族英雄。40年后的今日,改革開放的制度紅利似乎正在日漸削弱,原因就在于改革和開放不再互相促進,反而分道揚鑣。

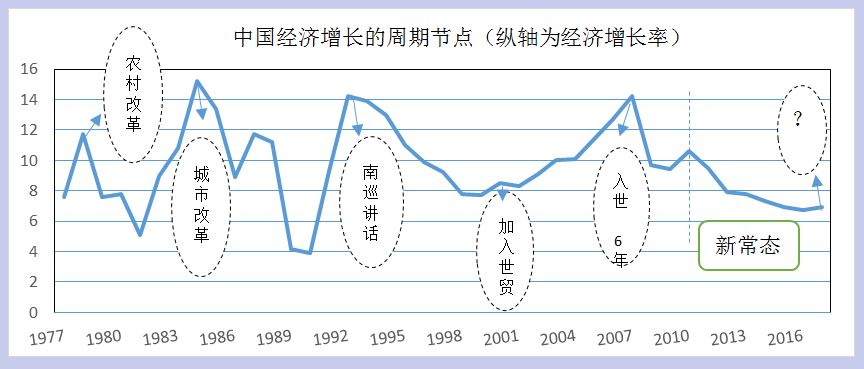

改革是發展模式的變革,對于轉型國家而言,就是政府的邊界逐步縮小,法無授權不可為。開放就是發展動力的變革,取消自由交易的壁壘,將市場機會公平地還給企業和個人。當然,改革開放還意味著思想領域的百花齊放。改革和開放從來不是同步的,往往是開放在先探索邊界,改革隨后通過制度變革予以追認。但是改革和開放只要是相同方向起作用,便能釋放巨大的制度紅利。實際上,40年來中國經濟增長周期的每個節點都對應著這樣的制度紅利——即宏觀經濟學中所謂的全要素生產率。

您已閱讀17%(412字),剩余83%(1943字)包含更多重要信息,訂閱以繼續探索完整內容,并享受更多專屬服務。